Hari demi hari, Pena mulai menyadari sesuatu yang aneh. Setiap kali ia menulis berita tajam tentang proyek yang tak beres, atau kebijakan yang mengiris rakyat, tiba-tiba malam harinya, seseorang menelpon dan bisik-bisik:

“Tolong dihapus ya, jangan tayang dulu. Nanti ada revisi versi damai.”

Dan siapa yang dipanggil pertama kali? Bukan Pena. Tapi Penghapus.

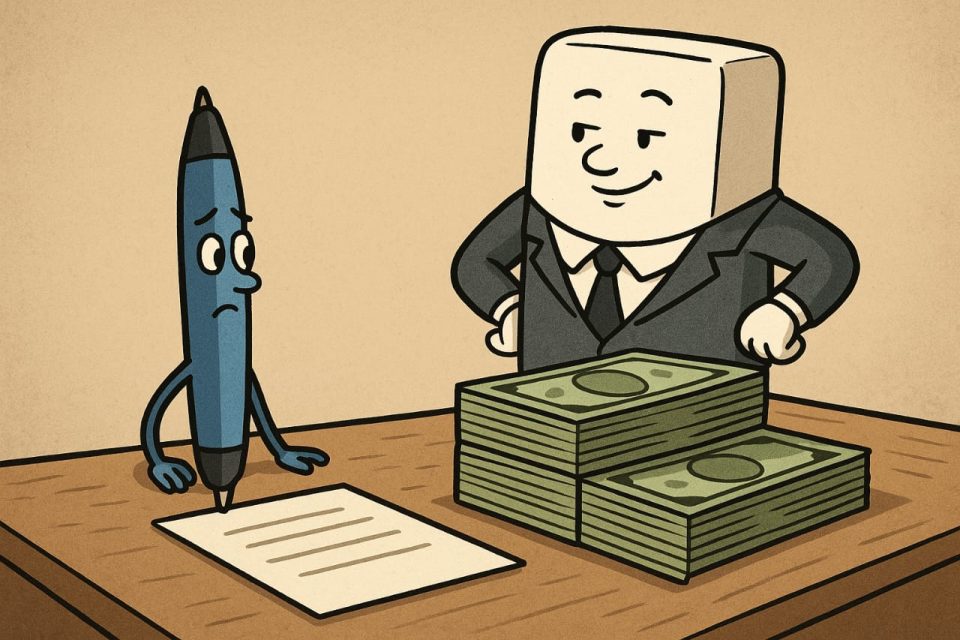

Semakin lama, dunia pun terbalik. Penghapus kini duduk di kursi empuk, pakai jas, nongkrong di kafe mahal.

Pena? Mulai kusam, ujungnya tumpul, tintanya menipis.

Ketika Pena protes, “Hei, seharusnya aku yang dihargai, aku yang bekerja menulis!”

Penghapus menjawab ringan, “Ah, dunia sekarang lebih butuh yang bisa menghapus daripada yang bisa menulis. Menulis bisa siapa saja. Tapi menghapus… butuh ongkos besar dan kehendak yang lebih kuat.”

Keadaan pun berubah. Kini, setiap tulisan yang tajam dianggap bukan karya, tapi alat tawar-menawar.

Berita bukan lagi tentang kebenaran, tapi tentang siapa yang mau membayar agar kebenaran bisa menghilang.

Dan di etalase alat tulis, harga mereka kini resmi berubah.

Pena dijual seribu rupiah per batang.

Penghapus dua puluh ribu per buah.

Pena menangis dalam diam, sementara Penghapus tertawa lembut, menyeka sisa tinta dari berita yang tak jadi tayang.

“Tinta bisa kering,” katanya sambil menguap, “tapi kesempatan untuk menghapus itulah bisnis abadi.”(Beng).